Деды и внуки

14 июня 2025

Не удивляйтесь названию, речь пойдёт о вопросе, который рано или поздно задаёт себе каждый коллекционер:

- кто сумеет сохранить и преумножить его собрание?

В большинстве своём, детей наших совсем не интересуют увлечения старшего поколения, ибо в то время, когда они рождаются и растут, нас занимают заботы о хлебе насущном, а к созданию коллекций мы приступаем уже в более зрелом возрасте.

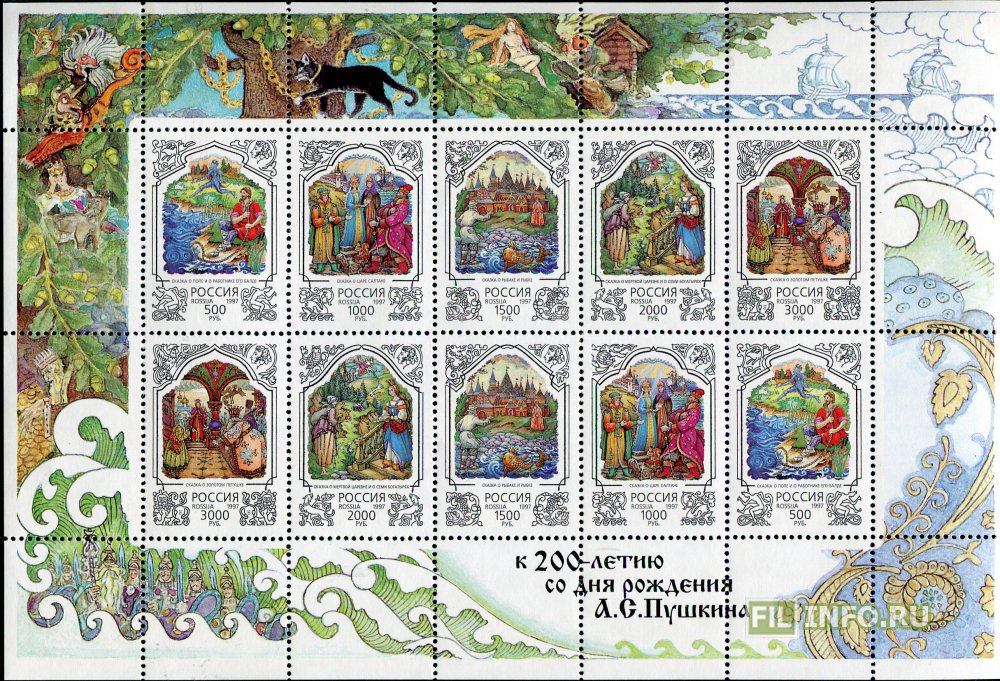

И, занимаясь на выходных уже с внуками, стараемся привлечь их внимание к предмету собственной гордости, понимая при этом, что размещённые на монете или марке изображения слишком малы и требуют дополнительного красочного рассказа.

Лучше всего этой цели соответствуют сюжеты знакомых нам с собственного детства сказок.

Вот о них мы сегодня и пообщаемся, поскольку, в отличие от сказа – подробного повествования, и в соответствии с уменьшительным суффиксом -к- (как в словах репка и мышка, бабка и внучка), сказка – короткий отчёт о вполне реальных событиях.

И каждое такое резюме содержит ответы на вечные вопросы:

- что такое выбор пути и цели?

- существуют ли в жизни злые силы и как с ними бороться?

- что есть хорошо, а что есть и пить нельзя вовсе?

Но главная функция любой сказки – заложить в детскую психику основы нравственного здоровья. Как писал Пришвин: «Сказка связана со здоровьем рода человеческого, и потому она требует здорового общества». Как говорится - в здоровом теле здоровый дух и наоборот.

Процесс этот по-научному называется формированием культурного кода личности, а выражаясь компьютерным языком – загрузкой операционной системы типа Windows, Android или уже устаревших MS DOS или Symbian OS.

О том, как и почему это отражается в наших отчествах, рассказывалось в приложении к статье «Имя говорящее», но сейчас хотелось бы рассмотреть тему внесения изменений в матрицу человеческой памяти, точнее – в её воспитательную часть.

Современный пользователь компьютера, мобильного телефона или их комбинации – смартфона привык, что очередные версии операционных систем выходят каждый год, а обновления программного обеспечения тормозят работу вышеупомянутых устройств практически ежедневно.

Но постоянно улучшающиеся качество изображения, скорость вывода информации на экраны и всё увеличивающийся объём её хранения не меняют целевого назначения и базовых принципов построения этих костылей для человека, почти утратившего телепатические способности и постепенно теряющего навыки счета и запоминания.

А воспитание и образование, как две последовательно-параллельные составляющие процесса социализации личности, точно так же опираются на созданные ещё в древние времена алгоритмы и периодически модернизируются системой управления той или иной цивилизации.

Возьмём, к примеру, уже знакомого нам Дракона – Змея Горыныча, - сугубо отрицательного персонажа сказок, занимающегося похищением и поглощением, воплощающего в себе многостороннее-многоголовое Зло.

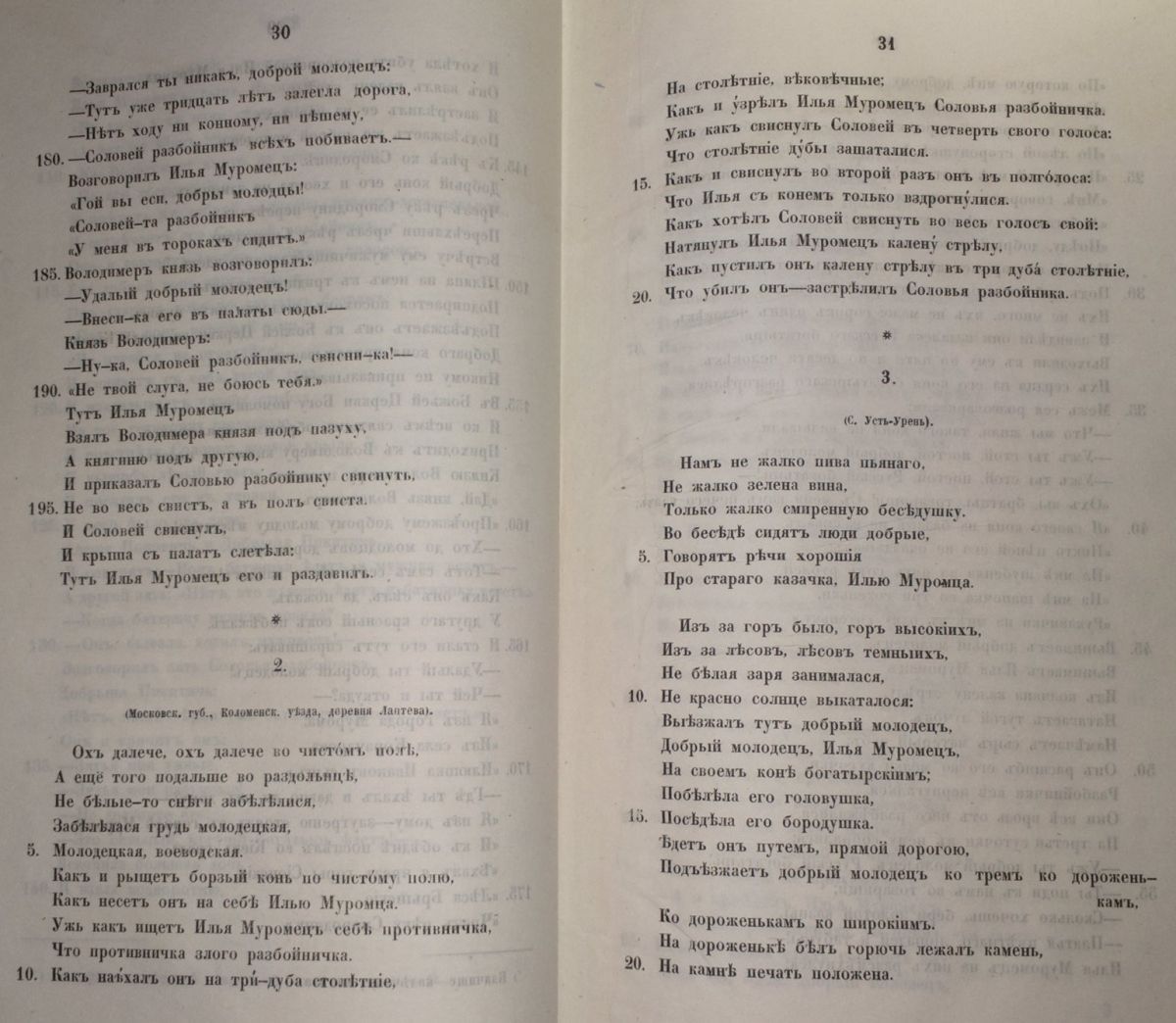

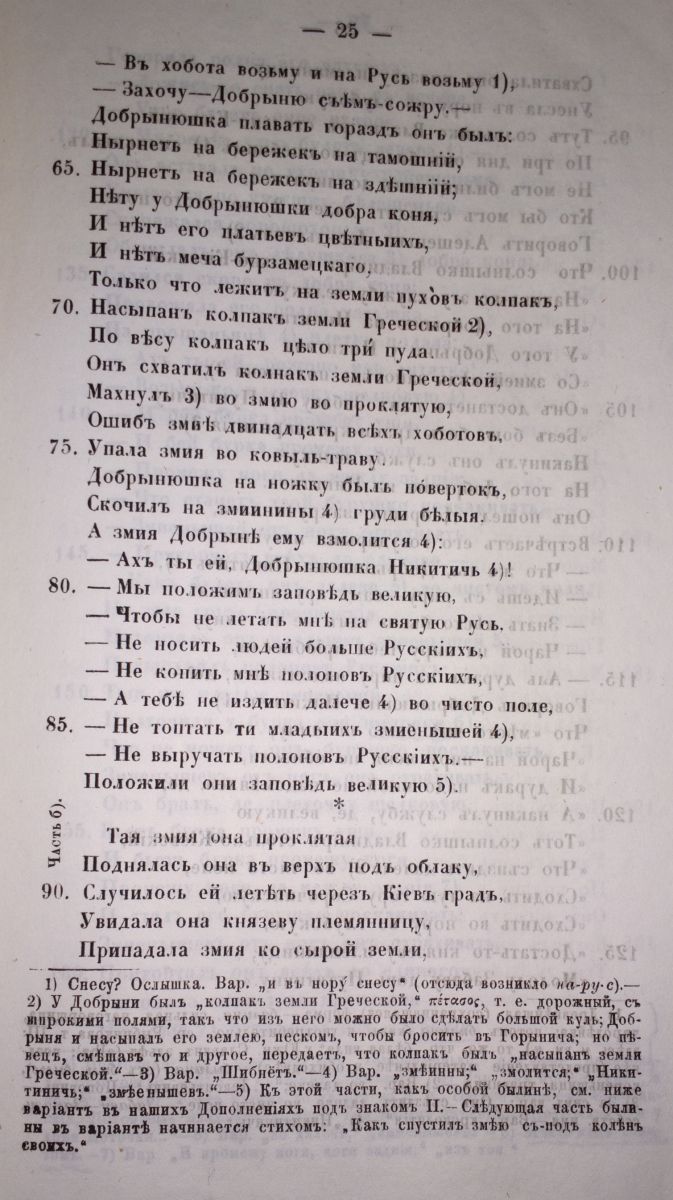

Чтобы понять, когда появился этот образ, нам придётся обратиться к старинному песенному наследию, ибо, как уже говорилось в статье «Ритм ваших сердец на почтовых марках», в дописьменные времена «ритмический рассказ был основным развлечением и источником новостей для жителей деревень в периоды, свободные от полевых работ».

Песни дохристианские донесли до нас облик Зла в виде птицы – Соловья-Разбойника, боролся и побеждал которого всего один богатырь – Илья Муромец, уже в ту пору вполне осознанно выбиравший путь на Запад.

А негативный образ Змея-Дракона был сформирован тем самым Древним Западом в борьбе с Востоком, где Дракон и сегодня представлен нижней частью зооантропоморфных первопредков Фу Си и Ню Гуа (в Китае), а Змея – нижней частью Нагов - мифических существ в индуизме и буддизме – первопредков доарийских племён Индии, тотемом которых была кобра.

Около 10 тысяч лет назад, при переходе от охоты и собирательства к сельскому хозяйствованию, жизнь человека в колыбели Западной цивилизации стала сильно зависеть от Солнца, чем не преминули воспользоваться первобытные управленцы, выдвинувшие идею создания содружества земледельцев под покровительством бога Ра, чьё имя, собственно, и означало Солнце.

Но, как всем нам достоверно известно ещё со школы, из курса истории, а теперь и новостей, дружат всегда против кого-то.

Супротивником Ра поначалу был назван Атум, возникший из первичного хаоса в образе змея, плававший в первозданных водах мирового океана и имевший священным животным, как вы уже догадались, кобру. Что за племя с таким тотемом приходило в долину Нила из-за моря с Севера, и чем оно не угодило правителям Древнего Египта, история до нас не донесла.

Однако, столетия шли, увеличивалось количество рядового и руководящего состава пахарей, расширялся пантеон их богов, жрецы которых соревновались в создании легенд, не стесняясь обвинить проигравшего во всевозможных грехах.

Теперь Ра во время плавания по подземному Нилу каждую ночь сражался с огромным змеем по имени Апоп, норовившим выпить всю реку и не допустить наступления нового дня.

Затем у Ра появился защитник – бог Сет, получивший ответственную миссию – стоя на носу ладьи, на которой в подземелье спускался Ра, пронзить Апопа гарпуном и заставить его изрыгнуть воды Нила обратно.

Но победа в войне за объединение Верхнего и Нижнего Египта на рубеже 4 и 3-го тысячелетий до н.э. вторым фараоном I династии Раннего царства, именуемым Хор-Аха (Гор-Боец), поклонявшимся богу Гору, внесла определённые коррективы в сонм богов, сменив гарпунера Ра на Гора, а позднее Сет и вовсе был объявлен перешедшим на сторону Апопа.

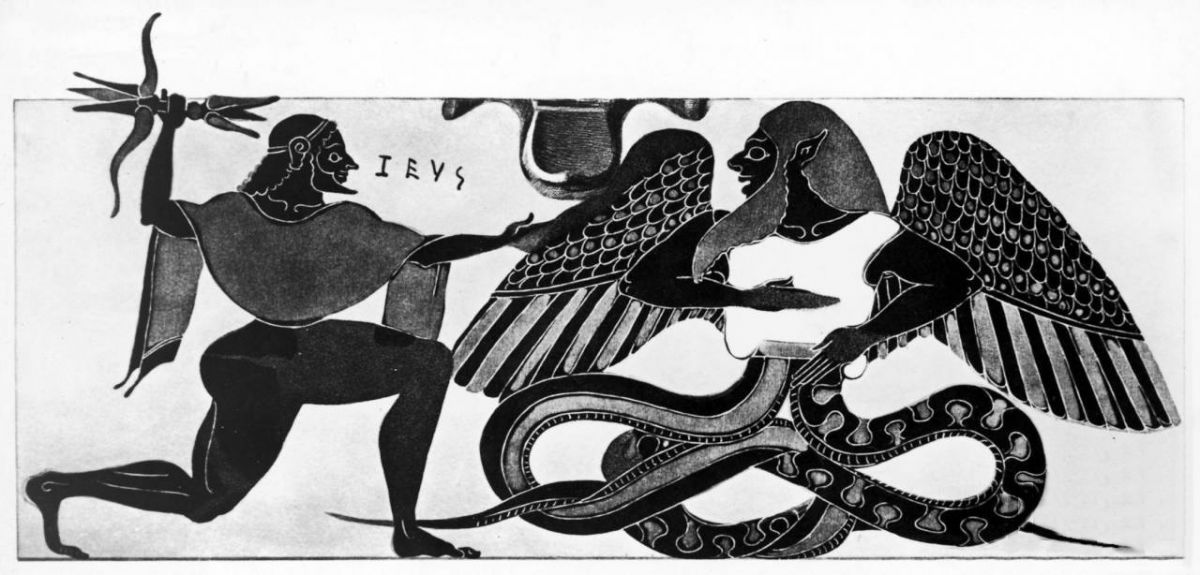

Ну а после завоевания Египта Александром Македонским, Сет был отождествлён в Древней Греции с Тифоном - получеловеком-полудраконом со ста головами, из пасти которых вырывалось пламя, а вместо ног у него были кольца змей.

Победил это существо мужского пола невероятных размеров с большим трудом Зевс - бог неба, грома и молний, в наших древнеславянских землях носивший имя Перун.

А процесс христианизации Руси, отражаясь в песенном народном творчестве, скрестил Зевса-Перуна с Тифоном и вывел его как Змея-Горыныча (Тифон=Змей + Громовержец=плюющийся огнём Горюныч). Побеждал сего Дракошу вполне исторический герой – дядя по матери крестителя Руси князя Владимира – Добрыня Никитич.

Правда, за время странствования из уст в уста от одного сказителя к другому, дядя превратился в племянника, а статуя Перуна, брошенная Добрыней в Волхов, стала тем самым многохоботным Змеем Горынычем – символом поверженного многобожества - язычества.

О роли богатыря с говорящим отчеством Алёша Попович, дополнившего троицу, надеюсь, подробных объяснений не требуется, на тему геройско-богатырскую ещё как-нибудь поговорим.

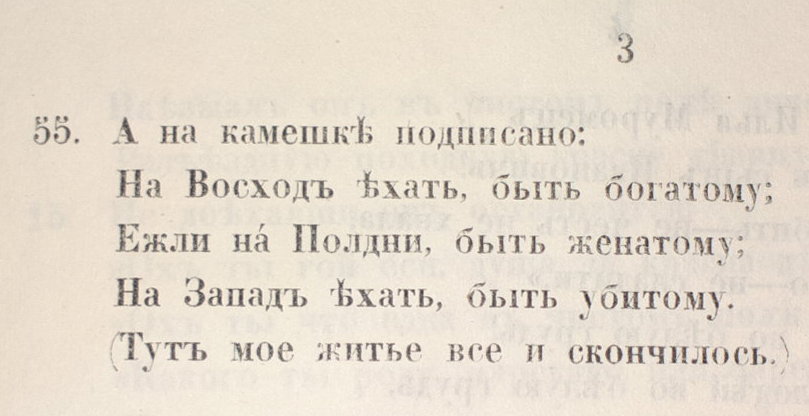

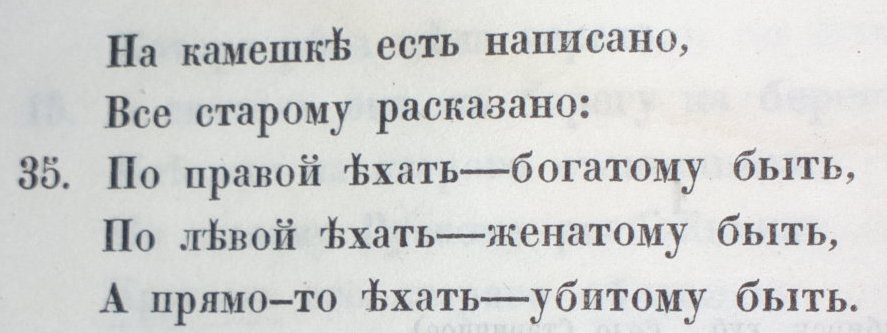

Ну а Соловей-Разбойник, хоть и остался в песенном репертуаре, стал не только свистеть, но и шипеть по-змеиному, да и Илье Муромцу почему-то стал являться на камне совсем другой указатель:

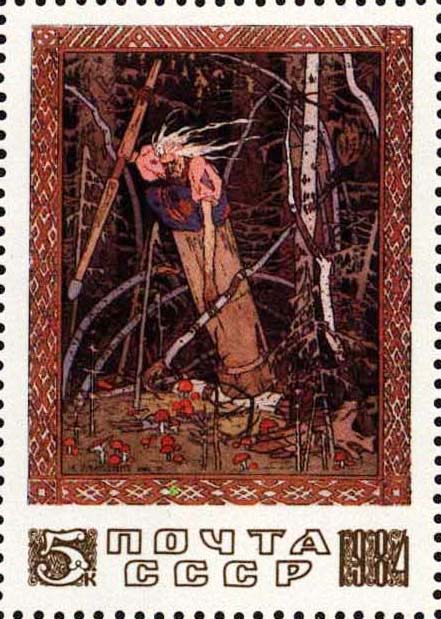

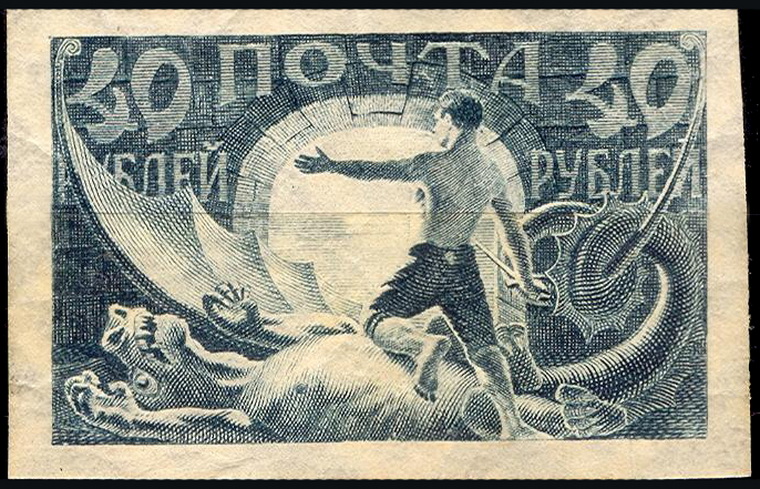

Любопытно, что приход к власти воинствующих безбожников, ознаменовался выпуском почтовой марки всё с тем же Змеем, подтвердив тысячелетний курс на конфронтацию с Востоком, где Дракон – символ мужества и мудрости.

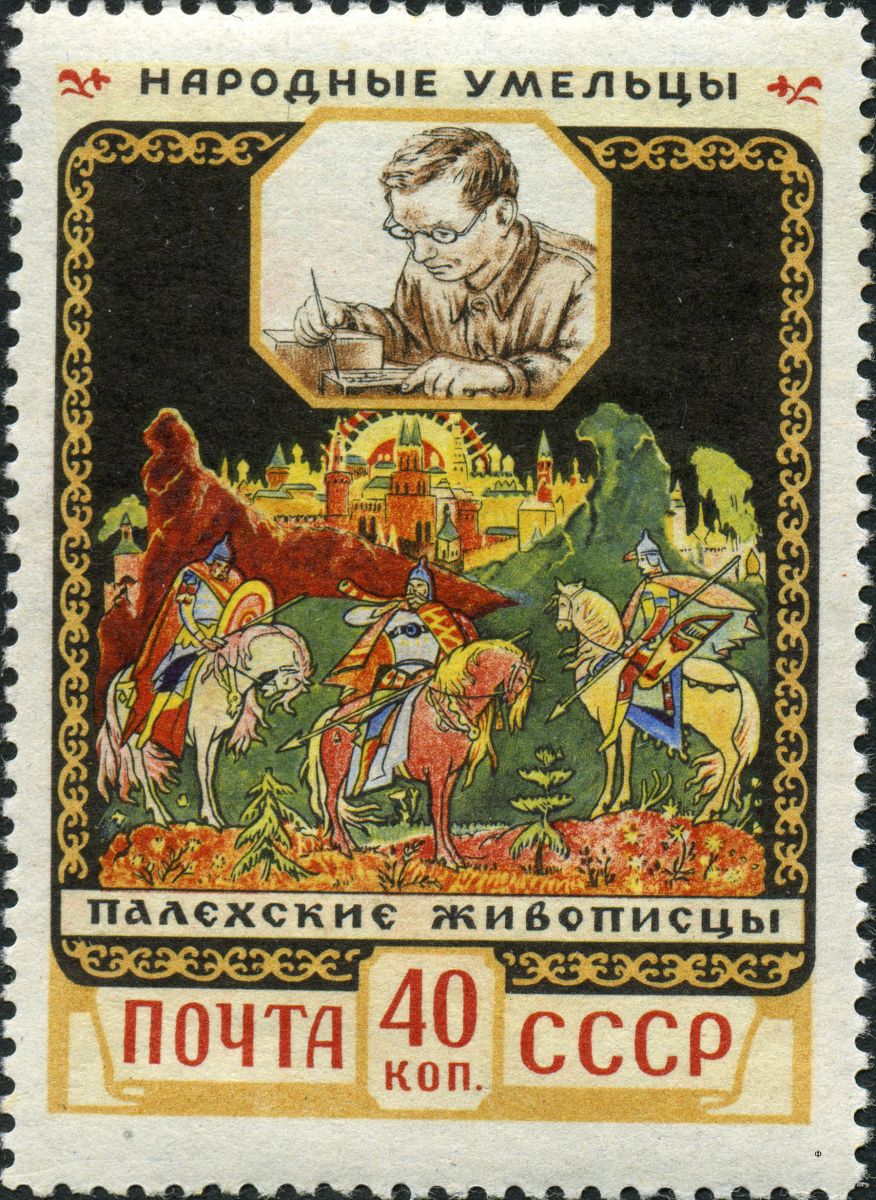

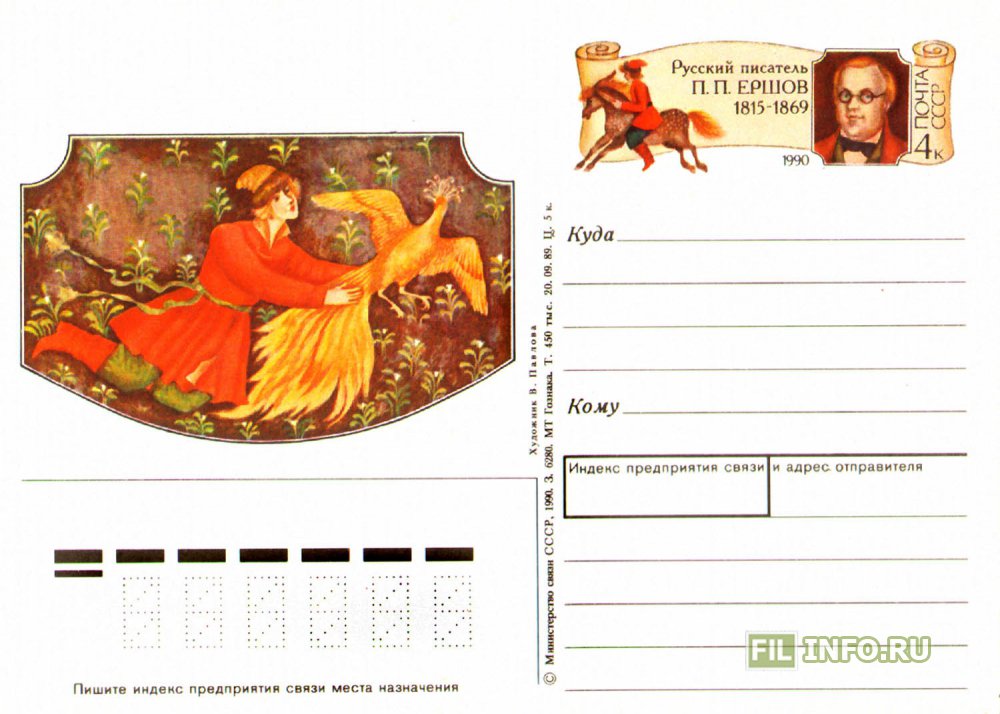

И здесь имеет смысл обратить внимание на ещё один управленческий алгоритм – регулярное, не ниже частоты смены поколений, повторение изображения, активирующего сформированную когда-то поведенческую матрицу:

И если раньше для подобных целей пользовались песней и сказкой, живописными полотнами с повторяющимися сюжетами, то всё предыдущее столетие большое подспорье в этом оказывали образы, размещавшиеся на знаках почтовой оплаты, выпускавшихся многомилионными тиражами и доходивших до самых глухих населённых мест.

Вот такой получился рассказ о реальности, запечатлённой в сказках, затронувший только их поверхностный слой – сказки волшебные.

А ведь из глубины веков влияние на нас и наших внуков оказывают и наиболее древние сказки - о животных, повествующие о тех временах, когда мы жили охотой.

Но и они претерпели значительные изменения не лучшего свойства, превращая могучего зверя в неспособного разобраться в корешках и вершках глупца.

Впитавший подобное чтиво в детстве один мудрец как-то по весне даже сформулировал тезис о том, что верха уже не могут, а кореша не хотят.

А ведь совсем недавно особенностью нашей охоты был обычай брать с собой в тайгу старика-рассказчика, старавшегося своими сказками привлечь внимание духов – хозяев леса и других его обитателей.

Именно поэтому сказки было принято рассказывать только после захода Солнца с началом сезона охоты – осенью, когда начинали замерзать ручьи.

И говорилось в них о необходимости пролить свою кровь для удачной охоты и различных запретах – табу, отводящих неудачу и привораживающих зверя, ведь если животное не любит охотника, то его не убить.

Тогда и появилась забытая сегодня сказка «Медведь», повествующая о кровной мести зверя за людское коварство.

А на гербы городов русских попадал вовсе не безродный Мишка, а могучий потомок пращура Потапыч, ведь в те времена, когда Элита ещё была Знать, именем лишь звали, величали по отчеству.

Не забывайте об этом, когда будете рассказывать внукам про Пегаса - крылатого коня бога Зевса и прообраз Ершовского Конька-Горбунка, предложив найти самостоятельный ответ на вопрос о том, с каких пор и почему главным героем наших сказок стал Иванушка-Дурачок.

Ведь известная всем фраза «век живи, век учись, …» в старину заканчивалась пожеланием «… а дураком умри!»

Ас Дорофеев, коллекционер